文章来源:维C学医/Kilon

曾经听到这样一则笑话,说的是有一个喜欢到处旅游的人,每次到达一座陌生的城市,在机场或火车站打的士,司机问他去哪里,他就说去你们这个城市人员最拥挤的地方。好几次司机并不是把他送到他想去的商业闹市中心,而是送到了知名的医院门口。这虽然是一个笑话,但也反应了一些社会现实,现在的医院,常常是人满为患。

人多的地方就会带来商机,不少医院或主动或被动地,开始以经济效益为考核目标。这样一来,在经济考核方向的引导下,医生或多或少、或主观或客观地开始被商业化。其实医院商业化也不一定就是坏事,只不过如果有意或无意地掩盖其商业化的本质,外表宣传非商业化、医者仁心什么的,这样就容易造成医患矛盾。因为一旦患者事后得知其背后的商业利益,就会对医生治病的初心、诊断结果等产生怀疑,对医生的建议及用药等产生怀疑,怀疑自己的病情是否真那么严重?怀疑医生是否为了效益而开大出方,过度医疗等等。同时,医生也会因此有所顾忌,从而影响客观、科学地评价病情。医患关系恶化,医患矛盾的产生也许就因此开始萌芽。

就拿父亲回忆我小时候看病的事情来说,我满月那次感冒发烧,在住院部检查肛温37.8度,处于发烧与不发烧的临界点。家里人当时对住不住院的意见有些不统一,后来征求医生专业意见,医生是那样说的,“肺部片子有些模糊,有可能是肺炎,要是肺炎的话,发烧是会有一定反复的,就是有时候发烧,有时又不烧,为安全起见,还是建议住院巩固”。医生言语中那些确定性、肯定性的词语几乎不用,而“疑似、有可能、为了安全起见、建议”等,这种不代替患者作决定,让患者自己选择的做法,既保护了自己的个人安全,又不影响为医院创造经济效益。

父亲后来说,现在的医生确实也很难,如果当时他是那位医生,也会采用那套既能明哲保身,又能兼顾医院效益的说词,一举多得,“何乐不为”呢。因为从专业角度,自己尽管认为那个不算病,或许完全可以不住院,但医院以经济效益为考核目标,医患关系又不是很和谐的情况下,如果对家属说,这小孩子没问题,不用住院,万一后来小孩出现个什么三长两短,怎么办?或者肯定性地说这很严重,而家属事后又找专家对比,发现不是那么回事,这两种肯定性的意见,都有可能会被家属当作理由来追责闹事的。还有就是如果肯定小孩子无太碍,无需住院,这对于医院来讲,已经收取的住院费用,让给退回去,自己的奖金少了不说,还会影响医院的整体奖金,甚至遭来同事的非议或医院领导的问责。

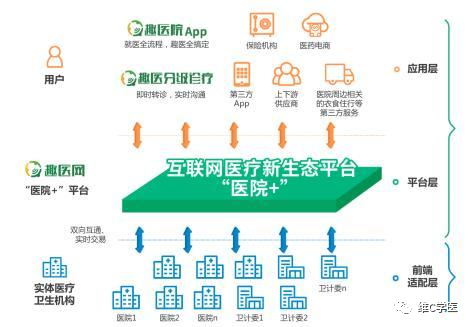

难怪有网友笑谈,现在到医院挂号看病,有点像到证券公司开户炒股票,本来想依靠专家,让自己的资产升值,很多时候却是割肉出局。大多数的医患矛盾,其实是因为医院那种模糊化的商业模式产生的,患者刚开始认为医院是专家们救死扶伤的地方,是自己生命健康的托付之所,是非商业化的地方,而后慢慢发现事实与自己的初心不符,感觉到自己的真心受到了欺骗,于是就种下了矛盾的种子。与其这样,不如让医院商业模式公开化、透明化,比如向证券公司学习,在醒目位置提示“股市有风险,投资需谨慎”,医院也在醒目位置张贴“医院有风险,入院需谨慎”等提示,或者向京东淘宝等互联网商业学习,管理层搭建一个互联网医疗平台,各医院相当于商家在平台上开店(比如让民营医院先行试验),由系统大数据自动统计分析各医院、各医生对疾病的治愈率排名、就医价格排名,患者好评与差评排名等,让患者有对比、有选择,在对比选择中提高自身医疗常识,让医院的价格公开化、医生的疗效透明化。

有了互联网医疗平台,不仅可以倒逼医院的医生,不断地去提升自己的专业化医疗水平,而且可以倒逼患者,不断地通过对比各家医生的宣传知识,去学习了解医疗常识。有了互联网医疗平台,就不会再像之前那样,患者完全不懂医,先是盲目相信医生,而后久病成医,发现被过度检查或过度医疗后,心里感觉自己上当受骗了,从而酝酿出各种医患矛盾。有了互联网医疗平台,这样患者与医者之间市场化的相互倒逼,不仅可以促进公平公正,实现买者自负,使得医患关系和谐,还可促进整个医疗行业的突破性发展。